Trump, il Risiko dei populisti e l’Europa dei sonnambuli di Luciano Di Gregorio C’è un errore che la destra europea ha fatto, e continua a fare, con ostinazione quasi commovente: pensare che Donald Trump sia “uno dei nostri”. Che sia semplicemente un altro populista chiassoso, uno che urla promesse sapendo di non doverle mantenere. Un professionista dell’ambiguità, come tanti altri. Ma Trump non è ambiguo. È qualcosa di peggio: è coerente. E questo, per certi conservatori europei, è stato un brutto risveglio. Quelli che nella vita non sono riusciti a far funzionare un’azienda spesso si riciclano in politica. Trump è il prototipo. Fallimenti a ripetizione, bancarotte ben documentate, reality show come copertura mediatica, e poi la Casa Bianca come piano B. Ma il punto non è lui. Il punto è che lo votano. Petrolini lo diceva meglio di tutti: “Io non ce l’ho con te, ce l’ho con quello vicino a te che è un diputato.” Il problema non è il buffone, ma chi ride. Trump non gioca a scacchi. Gioca a Risiko. Con una visione del mondo in cui ognuno torna nel proprio recinto: gli americani mangiano americano, i cinesi cinese, gli europei… vabbè, si arrangino. Lui la chiama “America First”. In realtà è “America Alone”, ed è l’unica strategia che potrebbe davvero impoverire tutti. Un disegno infantile, che però ha bisogno di essere attuato. E magari ci riesce pure. Perché la verità è questa: Trump non è negoziale. Fa finta di esserlo, poi ti presenta il conto. Prima minaccia, poi tratta. Ma solo se hai qualcosa da offrirgli. Se no, sei fuori dal tavolo. Europa inclusa. E noi, europei, continuiamo a balbettare, a oscillare, a non decidere. Ogni volta che lui alza la voce, noi ci mettiamo a parlare di “dialogo”. Una parola nobile, certo. Ma anche una parola che, nella bocca di chi non sa opporsi, suona come una resa preventiva. La Cina osserva e ringrazia. Se gli americani diventano occlusi, dice, allora venite da noi. E se l’alternativa alla democrazia americana è l’abbraccio velenoso dell’autoritarismo cinese, allora l’Europa dovrebbe svegliarsi. Perché il tempo dell’illusione è finito. Non possiamo più permetterci di vivere di promesse, di dichiarazioni, di “valori” scritti nei trattati e mai difesi con i denti. Trump ha una potenza che non viene dal pensiero, ma dal fatto che può fare ciò che vuole. E questo è devastante. Ma ancora più devastante è la codardia di chi dovrebbe fermarlo e invece spera che “passi la nottata”. L’Europa non deve dialogare con Trump. Deve dirgli no. E deve farlo prima che sia troppo tardi. Perché la storia non aspetta. E i sonnambuli finiscono sempre contro il muro.

I Dazi ? … E’ poca Roba al TG la Meloni

Signore e signori, buonasera. Oggi vi parlo di un dramma… ma di quelli che, per fortuna, non esistono. Cioè esistono, ma ci dicono di non allarmarci. Tipo quando il vicino urla “c’è fuoco in cucina” e tu rispondi “tranquillo, sono solo due fiamme basse. Ci faccio la pasta”. Pare che gli Stati Uniti — sì, quelli dove anche le patatine hanno il copyright — abbiano deciso di metterci dei bei dazi sulle esportazioni. Ma attenzione! Da Roma, la voce rassicurante del governo dice: “Calma. Calma. Esportiamo solo il 10% da quelle parti. Suvvia. È poca roba.” Solo il 10%. Come dire: “Mi hanno pignorato solo un rene. Ne ho un altro!”. Oppure: “Ho perso il lavoro, ma era solo il 10% del mio tempo, lavoravo part-time!”. Una logica che neanche nei B-movie della burocrazia italiana. E comunque il governo sta studiando. Oh sì, c’è uno studio in corso. Tipo: “L’impatto reale, settore per settore”. Come se servisse uno studio per capire che se metti un dazio su una macchina, la macchina costa di più. “Ma dai? Non lo sapevamo! Fate uno studio, accendete un Excel!” Poi, ovviamente, il governo si confronterà con le categorie produttive. Tradotto: “Chiediamo a chi ci rimette davvero cosa ne pensa. Poi ignoriamo e facciamo come ci pare, ma almeno ce lo dicono.” E infine: “Bisogna condividere le proposte con i partner europei”. Sì, perché in Europa noi portiamo avanti gli interessi italiani, giusto? Tipo: E quindi, signori miei, davanti a questa grande sfida geopolitica, a questa guerra commerciale, a questi scenari da film di Scorsese con i dazi al posto delle pistole… qual è la risposta italiana? “Non moltiplichiamo i tassi. Togliamoli!” Tipo: “Oh, ci hanno sparato? Facciamo finta di niente, magari si scusano.” Conclusione? Il mondo brucia, l’export traballa, le imprese tremano… Ma tranquilli: è solo il 10%.

Il mito suicida dell’autarchia

Dazi: la farsa protezionista che ci sta dissanguando In un mondo dove l’apparenza conta più della sostanza, i dazi sono diventati il nuovo giocattolo dei populisti economici: venduti come salvezza nazionale, sono in realtà la pistola fumante puntata contro i consumatori stessi. Sventolati come scudo contro il “nemico straniero”, si rivelano invece un boomerang che colpisce dritto al portafoglio delle famiglie, prima ancora che le imprese. Promesse vuote e propaganda d’accatto Dietro slogan come “riportiamo il lavoro a casa” si cela una verità scomoda: i dazi non proteggono nessuno, se non l’ego di politici che giocano a fare gli strateghi globali. A ogni proclama sul rilancio dell’economia interna corrisponde un dato impietoso: prezzi che salgono, inflazione che galoppa e salari che arrancano. Altro che rinascita industriale — siamo nel mezzo di una lenta eutanasia commerciale. Il mito suicida dell’autarchia Il protezionismo moderno è la versione economica del coprifuoco: chiude, isola, soffoca. In nome di una presunta sovranità commerciale, si erigono muri che non fermano nessuno, se non le merci che servono davvero. Le grandi potenze si barricano in se stesse, dimenticando una regola antica quanto ovvia: se smettiamo di scambiarci beni, inizieremo presto a scambiarci minacce. Le élite si arricchiscono, il popolo paga Chi guadagna dai dazi? Non certo il cittadino medio. Le grandi aziende sanno come aggirare il sistema, delocalizzare quando serve e scaricare i costi su chi non ha voce. Chi ci rimette? Il piccolo imprenditore, lo studente, la famiglia con reddito fisso. E intanto ci raccontano che “è per il nostro bene”. Una bugia che ha il sapore acre del cinismo. Accordi? Solo quando conviene a loro I trattati commerciali, un tempo fondamento di cooperazione, sono ora ridotti a moneta di scambio per ottenere vantaggi tattici. Si parla di “negoziazione”, ma è solo teatro: maschere di cortesia per nascondere ricatti economici. Altro che diplomazia: è bullismo di stato. Conclusione: la fine della recita Abbiamo bisogno di chiamare le cose col loro nome: i dazi non sono una strategia, sono un fallimento annunciato. Non costruiscono il futuro, lo ostacolano. Non difendono l’economia, la sabotano. Continuare su questa strada significa prepararsi a una guerra commerciale in piena regola, dove l’unico vincitore è il caos — e a pagare il conto saremo, come sempre, noi.

Democrazia In Vendita

Negli ultimi anni, il connubio tra finanza, politica e mondo accademico ha assunto dimensioni sempre più preoccupanti. I fenomeni descritti da alcuni commentatori evidenziano una realtà dove le istituzioni più prestigiose, come le grandi università americane, sembrano subire un “taglio” finanziario e una successiva riassegnazione di fondi in maniera sempre più discrezionale. Questo meccanismo, apparentemente insidioso, presenta implicazioni profonde sul funzionamento della democrazia e sul ruolo degli asset finanziari nella gestione degli istituti di formazione e di informazione. Le Università come Strumenti di Potere Università come la Columbia e Harvard, storicamente simboli dell’aristocrazia democratica e del liberalismo accademico, non sono immuni dalle pressioni economiche che caratterizzano l’epoca moderna. Queste istituzioni, grazie agli enormi endowment – fondi che possono raggiungere decine di miliardi di dollari – hanno costruito un potere economico capace di influenzare le decisioni interne. Nell’esempio riportato, a Columbia, si racconta di come una perdita di 400 milioni di dollari abbia portato al compimento di accordi in cui la disponibilità finanziaria ha finito per influenzare il comportamento di dirigenti e professori. La situazione descrive un ambiente in cui la libertà di critica, in questo caso rivolta al presidente Trump, è subordinata a logiche di interesse economico e di mantenimento di relazioni vantaggiose con ingenti finanziatori.Il caso evidenzia come il denaro, anche quando in abbondanza, possa diventare prigioniero delle sue stesse dinamiche. Quando una parte significativa degli introiti viene meno, la paura di perdere ulteriori sostegni finanziari porta gli attori coinvolti – sia essi dirigenti o membri del corpo docente – a moderare le proprie opinioni e a evitare critiche troppo pungenti, trasformando così l’università in uno strumento di potere e conformismo ideologico. Il Ruolo dei Media e degli Imprenditori Ma il fenomeno non si limita al settore accademico. Anche il mondo dei media, rappresentato da figure come Jeff Bezos e il suo controllo sul Washington Post, evidenzia il delicato equilibrio tra potere economico e libertà di espressione. Le norme adottate per evitare commenti politici sulle piattaforme digitali testimoniano la paura di perdere contratti miliardari con l’amministrazione Trump. Qui il denaro svolge nuovamente il ruolo di regolatore del dibattito pubblico, costringendo chi gestisce le informazioni a fare scelte che privilegiano relazioni economiche rispetto alla sincerità del confronto democratico.La vicenda di Amazon, la cui fatturazione supera i 640 miliardi di dollari, è un ulteriore esempio delle complesse relazioni tra finanza, politica e libertà di espressione. In questo contesto, la logica del profitto impone delle regole che spesso compromettono i principi fondamentali di trasparenza e pluralismo, trasformando i mezzi di comunicazione e i luoghi di formazione in campi di battaglia dove il denaro è l’elemento dominante. Il Peso del Denaro sulla Democrazia La domanda “quanto costa la democrazia?” si impone come una riflessione profonda e controversa. In un’epoca in cui anche enti e istituzioni che tradizionalmente hanno rappresentato stabili baluardi di autonomia, come le università e i media, devono fare i conti con pressioni economiche e dinamiche di mercato, si pone il problema della corruzione sottile e legittimata da norme apparentemente innocue. Non si parla, in questo caso, di corruzione esplicita, ma di quella inclinazione indotta a compiacere gli interessi dei più ricchi e potenti, mettendo da parte i principi originali di critica e indipendenza.Il tema evidenzia come il denaro, in ogni suo aspetto, sia diventato una valuta non solo di scambio economico ma anche di potere sociale e politico. Il rischio, quindi, è quello di trasformare la democrazia in un sistema in cui ogni critica e ogni dissenso sono calcolati in rapporto alla possibilità di mantenere accesso a risorse che garantiscono una stabilità economica. Tale meccanismo contribuisce a creare un circolo vizioso: più si vedono le istituzioni piegarsi agli interessi dei miliardari, meno la collettività è in grado di reagire e mobilitarsi in modo collettivo per difendere i propri diritti. Una Lezione per il Futuro Il discorso che trae spunto da queste vicende è una lezione che travalica i confini degli Stati uniti, arrivando a toccare punti fondamentali per la comprensione dello stato liberale moderno. La possibilità di “rubare” i dirigenti a livello legale, o più in generale di utilizzare gli strumenti giuridici per mettere in discussione il potere economico, evidenzia come il sistema stesso, pur restando formalmente democratico, si trovi costantemente in bilico tra la difesa dei diritti individuali e quelli economici.Questa riflessione è un invito a non abbassare la guardia di fronte alle logiche di potere che si instaurano grazie all’accumulo e alla distribuzione del capitale. Solo attraverso un costante e critico esame delle proprie istituzioni, valorizzando l’azione collettiva e la solidarietà, sarà possibile contrastare le tendenze che minacciano il vero spirito democratico. Difendere la libertà di espressione e il pluralismo delle idee diventa così un imperativo etico e politico, in un’epoca in cui il denaro sembra essere l’immancabile arbitro in grado di dettare le regole del gioco.Concludendo, nonostante l’immensa quantità di risorse a disposizione di alcuni gruppi e istituzioni, il rischio che il denaro prenda il sopravvento su principi fondamentali della democrazia resta una sfida rilevante e attuale. Resta ora compito di cittadini, intellettuali e istituzioni trovare risposte e soluzioni in grado di preservare lo spirito critico e indipendente su cui poggia la nostra idea di società libera.

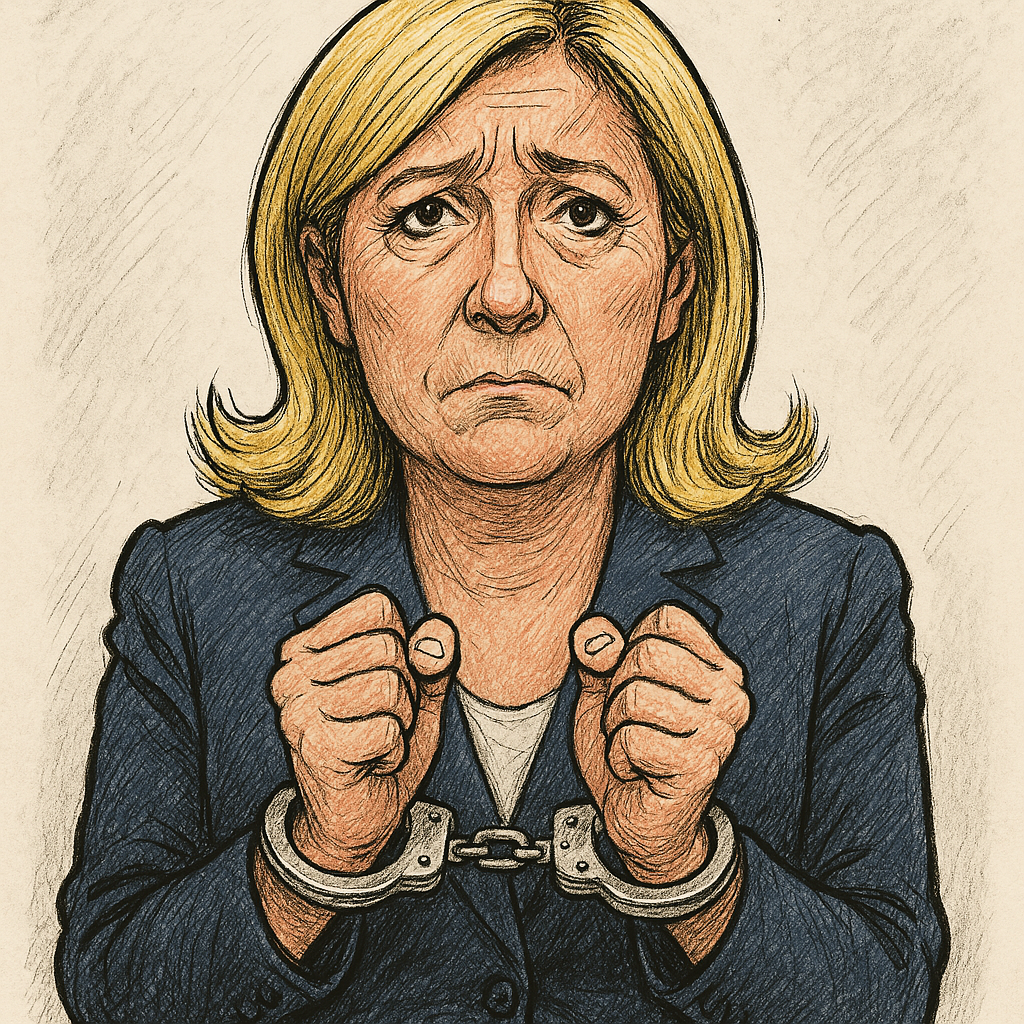

Marine Le Pen con 4 anni Di Carcere, Nominata Impresentabile

Un gioco perverso sul tema dei finanziamenti ai collaboratori è qualcosa che da molti anni scuote la politica francese. Nel caso specifico, Marine Le Pen, insieme ad altre otto persone, è stata condannata per appropriazione indebita di fondi destinati ai collaboratori per il finanziamento di dettagli. In Francia, negli ultimi anni, ci sono stati altri casi simili. Ad esempio, Sylvie Goulart, vice politica, non è diventata commissario europeo a causa di accuse di abuso di questo tipo. Nel 2020, la corsa di Emmanuel Macron è stata agevolata dal fatto che François Fillon ricevette un’accusa pesante relativa a finanziamenti che sarebbero stati dirottati dalla moglie.Il problema principale riguarda l’uso illecito dei fondi destinati ai collaboratori, che in realtà venivano utilizzati per il partito. Questo solleva due questioni fondamentali: la prima è l’ineleggibilità di Marine Le Pen, che ha suscitato reazioni di sostegno da parte di figure come Orbán, Putin e altri populisti e antieuropeisti. Dall’altra parte, c’è un elemento politico e culturale, poiché molti considerano Marine Le Pen pericolosa per l’Europa. Il processo ha avuto buoni motivi per andare avanti, ma c’è chi spera che la Repubblica possa essere sconfitta non per via giudiziaria, ma per via politica.Le reazioni della destra italiana, in particolare della Lega, sono state immediate. La Lega, membro dello stesso gruppo al Parlamento europeo dei Patrioti, ha definito la sentenza una dichiarazione di guerra da parte dell’Europa. Matteo Salvini, in un tweet, ha visto la sentenza come un attacco orchestrato dai magistrati per far cadere Marine Le Pen. Tuttavia, esiste un 34-37% di elettori francesi che votano per il Fronte Nazionale, una percentuale significativa che non sarà facilmente ignorata.La condanna di Marine Le Pen, che sancisce la sua ineleggibilità, non lascerà a casa questi elettori. Essi sono il risultato di una politica lepenista che è stata seminata con successo. È importante interrogarsi sulle conseguenze che questa sentenza avrà su questa fascia dell’elettorato francese, che potrebbe reagire in modi inaspettati. Non è chiaro se sarà Jordan Bardella, considerato un delfino politico e un giovane uomo, a prendere il posto di Le Pen.Negli anni scorsi, c’è stata una crescita del movimento antilepenista, ma la sentenza attuale potrebbe non annullare o ridimensionare un voto che è sempre più ampio. L’interrogativo è chiaro: come reagirà l’elettorato francese a questa situazione? La risposta a questa domanda potrebbe avere implicazioni significative per il futuro politico della Francia e dell’Europa.

Io E L’Articolo sull’Attacco Ai Giornalisti

L’articolo esplora la crescente tensione tra politica e informazione, evidenziando come la degenerazione dei rapporti di potere stia influenzando la società, sia in Italia che negli Stati Uniti. Inizia con un confronto tra l’Italia e l’America, sottolineando come quest’ultima stia vivendo una fase di “cattivismo” istituzionalizzato, con un uso distorto della narrazione politica per manipolare l’opinione pubblica. Un esempio emblematico è l’apparizione della ministra americana per la sicurezza, Christie Noem, vestita come Lara Croft in un video girato in un centro di confinamento antiterrorismo a Salvador. Questo gesto è visto come una spettacolarizzazione della sicurezza, trasmettendo un messaggio di falsa protezione che ricorda le dinamiche mafiose.L’articolo prosegue analizzando come la politica americana stia utilizzando immagini e narrazioni per disumanizzare i migranti, trasformandoli in nemici pubblici attraverso l’uso di tecnologie come l’intelligenza artificiale per creare fumetti a partire da foto reali. Questo processo di disumanizzazione è pericoloso, poiché normalizza l’orrore e lo presenta come accettabile, specialmente quando è il governo stesso a promuoverlo.In Italia, sebbene non si sia ancora raggiunto il livello di manipolazione visiva degli Stati Uniti, si osserva una crescente tendenza all’uso di un linguaggio aggressivo e denigratorio nei confronti dei giornalisti. Il caso Donzelli, un politico di spicco del partito di maggioranza, è emblematico di questa deriva. Donzelli ha attaccato verbalmente il giornalista Giacomo Salvini per aver scritto un libro critico su Fratelli d’Italia, dimostrando una mancanza di rispetto per il ruolo dei media e per l’importanza della critica giornalistica.L’articolo sottolinea come questo linguaggio aggressivo sia ormai sdoganato anche nelle istituzioni, con episodi di volgarità persino nei discorsi parlamentari. La mancanza di rispetto per il ruolo dei giornalisti è preoccupante, soprattutto quando proviene da figure di governo che dovrebbero mantenere un certo decoro istituzionale.Inoltre, si evidenzia come i giornalisti siano sempre più spesso bersaglio di attacchi e sorveglianza, sia in Italia che negli Stati Uniti. Il ministro Mantovano ha confermato che i giornalisti italiani sono stati spiati, un fatto che rappresenta un grave attacco alla libertà di stampa e all’informazione. Questo clima di ostilità verso i media è pericoloso, poiché mina la capacità dei giornalisti di svolgere il loro ruolo di controllo e critica nei confronti del potere.L’articolo conclude con una riflessione sulla necessità di preservare la libertà di stampa e di mantenere un dialogo rispettoso tra politica e informazione. In un’epoca in cui la narrazione politica è sempre più manipolata, è fondamentale che i cittadini sviluppino una capacità critica per discernere la verità e resistere alle manipolazioni. La democrazia si basa su un’informazione libera e indipendente, e la società deve vigilare affinché questa rimanga intatta

Intervista a Ursula von der Leyen: Un Piano di Difesa per l’Italia e il Futuro dell’Ucraina

Il Piano di Difesa: Un’Opportunità per l’Italia Il piano di difesa presentato da Ursula von der Leyen rappresenta un’iniziativa strategica per rafforzare le capacità di difesa e sicurezza dell’Italia e, per estensione, dell’intera Unione Europea. All’interno di questo piano, l’Italia ha l’opportunità di evolvere il proprio approccio alla sicurezza nazionale, permettendo una cooperazione più incisiva tra gli Stati membri, e contribuendo a stabilire un fronte unito contro le sfide globali. Uno degli aspetti più rilevanti del piano è l’intenzione di migliorare le infrastrutture di difesa e di investire in tecnologia avanzata. Per l’Italia, ciò si tradurrebbe in un aumento delle risorse dedicate alla ricerca e sviluppo nel settore della difesa, facilitando l’adozione di innovazioni tecnologiche che possano rafforzare la sicurezza nazionale. Un ulteriore beneficio consiste nella creazione di nuovi posti di lavoro, stimolando così l’economia locale e nazionale. Inoltre, la collaborazione tra i vari Stati membri dell’Unione Europea potrebbe migliorare ulteriormente. Un’Italia più attiva in ambito difensivo potrebbe contribuire a una maggiore integrazione e coordinamento a livello europeo. Le iniziative di formazione congiunta e i progetti di difesa con altri paesi membri potrebbero generare sinergie significative, innescando un circolo virtuoso di condivisione delle risorse e delle competenze. Le aspettative italiane riguardo a questo piano sono alte. Con una maggiore rilevanza nel contesto della difesa comune, l’Italia potrebbe assumere un ruolo più influente nella comunità internazionale, recando benefici anche alla stabilità geopolitica nella regione. Partendo da un piano di difesa solido, l’Italia ha la possibilità di posizionarsi come un attore chiave nelle dinamiche di sicurezza europea e nel panorama mondiale. L’Ucraina come ‘Porcospino d’Acciaio’ Il concetto di “porcospino d’acciaio”, proposto da Ursula von der Leyen, rappresenta una strategia ambiziosa per rafforzare le capacità difensive dell’Ucraina in un contesto geopolitico complesso. Utilizzando questa potente metafora, si intende illustrare come l’Ucraina possa trasformarsi in una nazione in grado di difendersi con un imponente apparato militare, ricco di risorse e sostenuto da partner internazionali. In questo scenario, l’Ucraina non è solo un attore indipendente, ma diventa anche un elemento cruciale nella sicurezza collettiva europea, potenziando le relazioni con la NATO e gli alleati. La metafora del porcospino fa riferimento alla capacità di difesa passiva: proprio come un porcospino utilizza le sue spine per proteggersi, l’Ucraina mira a sviluppare una resilienza idonea a impedire qualsiasi aggressione. Questo richiede non solo una modernizzazione dell’esercito, ma anche un incremento delle alleanze strategiche e un potenziamento della cooperazione con le forze della NATO. L’Ucraina, quindi, si prepara a rinforzare le proprie frontiere con tecnologie moderne, potenzialmente cambiando l’equilibrio di forze in Europa. I passi concreti che l’Ucraina potrebbe intraprendere comprendono la formazione di forze specializzate, il miglioramento delle infrastrutture militari e l’acquisizione di armamenti di ultima generazione. In tale contesto, il ruolo dell’Unione Europea diventa cruciale: il supporto finanziario e tecnico da parte degli Stati membri dell’UE sarà determinante per il successo di questo piano strategico. Le iniziative volte a potenziare la produzione bellica e a coordinare le spese nella sicurezza rappresentano un’opportunità per rafforzare ulteriormente questo ‘porcospino d’acciaio’. Il Ruolo di Giorgia Meloni e i Contatti con Trump Il contributo della Premier Giorgia Meloni alla discussione sulla difesa e sulla sicurezza italiana è estremamente significativo, specialmente in un contesto geopolitico così complesso. Dal suo insediamento, Meloni ha messo in evidenza la necessità di rafforzare le capacità militari dell’Italia e di aumentare la cooperazione con alleati chiave. Negli ultimi anni, i rapporti tra Italia e Stati Uniti hanno assunto un’importanza particolare, sia per gli storici legami transatlantici che per le attuali sfide globali. Uno dei fattori chiave che ha influenzato la posizione dell’Italia sulla scena internazionale è stato il rapporto tra Meloni e l’ex presidente Donald Trump. Durante i mesi seguenti le elezioni italiane, Meloni ha cercato attivamente di stabilire una comunicazione efficace con l’amministrazione Trump, evidenziando il suo approccio pragmatico e orientato alla sicurezza. Sebbene Trump non detenga più una carica ufficiale, il suo ruolo e le sue opinioni continuano a influenzare la politica estera americana e, di conseguenza, le dinamiche europee. Le interazioni tra Meloni e Trump, caratterizzate da un tono prevalentemente positivo, possono fornire all’Italia un vantaggio strategico. Questo tipo di collaborazione ha il potenziale di rafforzare le posizioni italiane nelle discussioni sulla sicurezza europea e sulla difesa collettiva. Non da meno, tali rapporti possono anche contribuire a rafforzare l’alleanza tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea, creando un fronte coeso di fronte a minacce globali come quelle provenienti dall’Est Europa e dalla Russia. In questo ambito, le politiche che Meloni promuove potrebbero influenzare non solo le dinamiche interne italiane, ma anche le politiche europee, spingendo per un approccio più unito e deciso verso le questioni di sicurezza. Questo contesto in evoluzione richiede un’attenta considerazione delle relazioni internazionali, data la complessità delle sfide attuali. Nel contesto attuale, è evidente che la difesa e la sicurezza in Europa richiedono un approccio integrato e collaborativo. L’intervista a Ursula von der Leyen ha messo in luce le sfide che l’Italia e l’Unione Europea affrontano nella creazione di un efficace piano di difesa, soprattutto alla luce dell’instabilità geopolitica generata dalla situazione in Ucraina. La necessità di cooperazione tra gli Stati membri è fondamentale per sviluppare strategie adeguate e affrontare le minacce emergenti. Un’alleanza forte e coesa non solo rafforza la sicurezza dei singoli paesi membri, ma contribuisce anche a stabilizzare l’intera regione europea. Le prospettive future dipendono dalla capacità di trasformare le dichiarazioni di intenti in azioni concrete. Le opportunità che possono emergere da questa collaborazione includono l’innovazione nel settore della difesa, con investimenti in tecnologie avanzate e la scienza. Inoltre, la creazione di futuri programmi di formazione condivisi tra le forze armate e una maggiore sinergia nella produzione di armi e sistemi di difesa daranno alla comunità europea un vantaggio competitivo e garantiranno un livello di preparazione adeguato a fronteggiare le sfide future. In questo scenario, è imperativo che le decisioni politiche siano guidate da una visione a lungo termine, che tenga conto non solo delle minacce che già si manifestano, ma anche di quelle potenziali. Ciò

“Senza scorciatoie” di Nicola Gratteri

Il libro “Senza scorciatoie” di Nicola Gratteri, pubblicato da Mondadori, è un’opera dedicata anche ai giovani, che affronta il tema delle ingiustizie. Durante un’intervista, Gratteri, procuratore di Napoli, discute vari argomenti, tra cui la sicurezza informatica e le intercettazioni. Egli sottolinea come l’Italia sia vulnerabile agli attacchi informatici, paragonando la situazione alla perdita d’acqua negli acquedotti, dove il 45% dell’acqua si disperde. Un hacker ha recentemente compromesso la rete del Ministero della Giustizia, ma grazie alla collaborazione tra polizia postale, Guardia di Finanza e colleghi, è stato possibile arrestarlo e recuperare 36 milioni di Bitcoin, ora convertiti in euro e depositati nel fondo unico di giustizia.Gratteri critica la riforma del Ministro della Giustizia Nord, che limita a 45 giorni il tempo per le intercettazioni, sostenendo che tale restrizione ostacola le indagini su reati gravi come terrorismo e criminalità organizzata. Egli ritiene che le intercettazioni siano uno strumento economico e sicuro per raccogliere prove, contrariamente a quanto affermato dal ministro, che propone di tornare ai pedinamenti. Gratteri evidenzia come le intercettazioni moderne, come il sistema “zero click”, siano costose ma efficaci, sebbene non siano ancora utilizzate dalla magistratura italiana.La riforma del Ministro Nord include anche l’abolizione dell’abuso d’ufficio e la riduzione dei poteri di controllo della Corte dei Conti, misure che, secondo Gratteri, favoriscono l’impunità dei pubblici amministratori. Egli critica la proposta di avvisare i soggetti di una misura cautelare cinque giorni prima, poiché ciò potrebbe compromettere le indagini e scoraggiare le denunce da parte dei cittadini.Gratteri esprime preoccupazione per la separazione delle carriere tra pubblico ministero e giudice, temendo che il ministro possa influenzare le priorità delle indagini. Egli sottolinea che la questione morale riguarda non solo la politica, ma tutta la società, inclusa la magistratura. Gratteri critica anche le dichiarazioni della Presidente del Consiglio Meloni, che accusa alcuni giudici di voler influenzare la politica. Egli ribadisce che le riforme proposte danneggiano la collettività e non i magistrati, e si impegna a spiegare agli italiani le conseguenze di tali cambiamenti.Infine, Gratteri discute l’inefficienza del processo penale telematico, che entrerà in vigore il 1° aprile, e critica la spesa di 4.300.000 euro per un’applicazione che rallenta il lavoro. Egli conclude l’intervista con un appello a leggere il suo libro “Senza scorciatoie”, che invita a ribellarsi alle ingiustizie.

Controversie e Propaganda: Il Documentario RUSSIA TODAY all’Università di Torino

Negli ultimi anni, il panorama politico globale è stato caratterizzato da un crescente interesse per le strategie di propaganda utilizzate da vari stati, in particolare dalla Russia. Questa dinamica si riflette anche in ambito accademico, dove le università sono diventate veri e propri punti di incontro per il dibattito rispetto alle relazioni internazionali, alle guerre di informazione e alla disinformazione. L’Università di Torino non è esente da questa situazione. La sua recente decisione di ospitare la proiezione di un documentario russo ha attirato l’attenzione, suscitando sia approvazione che critiche per la scelta di affrontare temi delicati legati alla propaganda. Il clima politico in Italia e in Europa è caratterizzato da dibattiti intensi sulla libertà di espressione e la responsabilità delle istituzioni educative nel presentare contenuti di origine controversa. Il documentario in questione è parte di un discorso più ampio che coinvolge questioni di etica, verità e narrativa, con implicazioni per gli studi universitari e la ricerca accademica. Le università, come siti di apprendimento critico, si trovano a dover navigare attraverso un terreno minato, in cui le pressioni esterne possono influenzare le decisioni interne, portando a inevitabili tensioni. In questo contesto, la proiezione del documentario russo non è semplicemente un evento accademico, ma rappresenta un episodio significativo che mette in evidenza le relazioni tra cultura, politica e informazione. Mentre gli studenti e i docenti si confrontano con tali opere, si apre un dibattito sui pericoli della propaganda e sulle metodologie con cui essa possa influenzare le percezioni pubbliche. L’Università di Torino, quindi, si colloca al centro di una discussione che non è solo locale, ma che si intreccia con problematiche globali e le ripercussioni della guerra dell’informazione in corso. L’Università di Torino: Un Centro di Conflitti L’Università di Torino, una delle più antiche istituzioni accademiche d’Italia, è da sempre teatro di dibattiti intensi e polemiche accademiche. Fondata nel 1404, essa ha svolto un ruolo cruciale nella formazione del pensiero critico e della cultura italiana. Negli ultimi anni, tuttavia, si è trasformata in un campo di battaglia culturale e politico, in particolare in relazione ai temi del diritto alla libertà di parola e delle dinamiche accademiche contemporanee. La storia dell’Università di Torino è costellata di eventi che hanno sollevato interrogativi significativi sui confini tra libertà accademica e responsabilità sociale. Negli ultimi tempi, casi di censura e di controversie su temi di ricerca hanno suscitato un acceso dibattito fra gli accademici e la società. La questione si è intensificata, e l’università è diventata un simbolo delle tensioni esistenti tra diverse correnti ideologiche. Ciò ha influenzato non solo l’ambiente di lavoro degli accademici, ma anche il modo in cui i studenti percepiscono il loro diritto di esprimersi. Eventi recenti, come la proiezione di documentari controversi e la presenza di relatori con posizioni polarizzanti, hanno ulteriormente amplificato le polemiche. L’Università di Torino ha visto un aumento delle manifestazioni pro e contro queste iniziative, rendendo evidente che l’istruzione superiore non è immune alle pressioni politiche e sociali. In questo clima teso, la libertà di espressione è diventata una moneta di scambio, con diversi gruppi che tentano di esercitare la propria influenza sui dibattiti in aula e nel pubblico. In questo contesto, risulta fondamentale la riflessione sull’importanza di preservare un ambiente accademico aperto e inclusivo, dove il confronto e la dialettica possano prosperare, senza l’ombra della censura. L’Università di Torino, di fronte a queste sfide, ha il potenziale per riemergere come un modello di dialogo e crescita, a patto di saper gestire le proprie complessità interne ed esterne. Il Documentario: Presentazione e Contenuti Il documentario prodotto da Russia Today, presentato all’Università di Torino, si propone di esplorare tematiche attuali relative alla geopolitica e alla cultura russa. L’opera si distingue per la sua capacità di affrontare argomenti controversi, sfruttando una narrazione a tratti emotiva e a tratti analitica, mediante l’impiego di tecniche visive e sonore mirate a catturare l’attenzione dello spettatore. Tra i temi principali trattati, si evidenziano le relazioni internazionali della Russia, la sua visione della storia contemporanea, e le critiche alle politiche occidentali, tutti elementi che tendono a presentare un’immagine differente rispetto a quella comunemente diffusa nei media occidentali. Un aspetto significativo del documentario è l’uso di interviste con esperti, politici e cittadini russi, che contribuiscono a creare un argomento più complesso e sfaccettato. Questa strategia non solo mira a legittimare il contenuto, ma serve anche a rafforzare una narrazione che si discosta dalle narrazioni predominanti. L’enfasi su testimonianze “dal vivo” è un metodo efficace di coinvolgimento, poiché tende a suscitare empatia da parte del pubblico accademico e generale, rendendo il messaggio propagandistico più persuasivo. Inoltre, il documentario utilizza una combinazione di dati statistici e eventi storici selezionati per supportare le sue affermazioni. Questo approccio riflette una strategia di comunicazione mirata a influenzare l’opinione pubblica, presentando le informazioni in modo da validare il messaggio proposto. La scelta dei temi e la loro elaborazione contribuiscono a fornire un’agenda che si allinea con gli interessi della propaganda russa, insinuando dubbi su narrazioni alternative e stimolando discussioni critiche. Attraverso questa analisi, è possibile apprezzare quanto un documentario possa essere non solo un prodotto culturale, ma anche uno strumento di influenza politica e sociale. Russia Today: Storia e Controversie Russia Today, conosciuta anche con l’acronimo RT, è un’emittente di stato creata nel 2005 dal governo russo. L’obiettivo principale di RT è quello di fornire una prospettiva alternativa sulle notizie globali, contrastando ciò che viene presentato dai media occidentali. Sin dalla sua creazione, l’emittente ha cercato di promuovere il punto di vista russo su eventi internazionali, presentando notizie, documentari e programmi di approfondimento. Tuttavia, questa missione ha sollevato numerosi interrogativi riguardo all’accuratezza e all’imparzialità delle informazioni diffuse. Uno degli aspetti più controversi di Russia Today è la sua reputazione come strumento di propaganda. Critici e osservatori sostengono che l’emittente abbia regolarmente diffuso disinformazione e teorie del complotto, specialmente riguardo a crisi politiche e conflitti militari, come quelli in Ucraina e Siria. Nel 2021, l’Unione Europea ha preso la decisione di bandire RT dai propri canali di distribuzione, citando preoccupazioni sulla

Corrado Formigli Intervista Michele Serra

Manifestare per l’Europa dei diritti, soprattutto. Direi che, in qualche modo, c’erano anche tanti manifesti di Ventotene. No, mi sembra di vedere che Roberto Benigni, ieri sera, abbia rimesso un po’ di cose a posto. Che dice Michele? Beh, Roberto Benigni ha fatto l’artista, che è la cosa che gli riesce meglio, e ha tenuto una lunga “protezione civile”. Incredibile il fatto che quasi 5 milioni di persone siano rimaste ad ascoltare un monologo non semplice, in certi passaggi anche abbastanza ostico. Quindi vuol dire che le persone hanno bisogno di sentirsi raccontare un po’ di cose. E soprattutto ha rimesso in ordine alcune sequenze storiche. Ha detto che il Manifesto di Ventotene è la matrice, il seme fondamentale dell’idea federalista europea. In quegli anni, i principi fondanti dell’Europa sono stati l’antifascismo e l’antinazionalismo, e quindi è del tutto scontato che la Presidente del Consiglio non si riconosca nel Manifesto di Ventotene. Mi stupirebbe il contrario. Ho trovato un po’ eccessiva l’emotività della reazione di parte dell’opposizione, ma bisognava semplicemente prenderne atto e dirle: “Presidente, non ci stupisce affatto che lei non sia favorevole al federalismo europeo e ai valori fondamentali dell’Europa, che sono gli stessi della Costituzione italiana”. Quindi dici che c’è una connessione tra il fatto che lei non si dichiari antifascista e il suo rifiuto del Manifesto di Ventotene? Io ho sempre pensato che non abbia senso chiederle di dichiararsi antifascista, perché semplicemente non lo è. Bisogna essere lucidi rispetto a una situazione che è sicuramente preoccupante, come dice Renata Colorni, ma questa è la realtà. Però c’è una questione, Michele: una cosa è dire “A me non piace il Manifesto di Ventotene, sono per i nazionalismi”, altra cosa è farne una battaglia politica e portare questa discussione alla Camera dei Deputati, fuori contesto. Perché lo ha fatto, secondo te? Forse per buttarla in caciara e nascondere, in mezzo alle polemiche, il fatto che la sua maggioranza di governo non abbia una politica europea chiara. Un terzo è con Salvini, che è filo-putiniano—ce lo ricordiamo tutti con il colbacco. Un terzo è con Forza Italia, che si dichiara europeista. Il restante terzo è sospeso tra le esigenze di Trump e quelle dell’Europa, che al momento non coincidono affatto. È un pasticcio, ma bisogna riconoscere che la destra ha un’abilità straordinaria nel nascondere le proprie divisioni, mentre la sinistra ha un’abilità straordinaria nel mostrarle. Senti, veniamo alla piazza. È una piazza che mi ha colpito molto e che è stata attaccata sia da destra che da sinistra. Secondo alcuni, era una piazza “guerrafondaia”, piena di gente che chiedeva bombe e missili. Secondo altri, era una piazza timida, che non ha colto l’occasione per insorgere contro Trump e Putin. In genere, quando prendi critiche da entrambe le parti, vuol dire che hai fatto qualcosa di giusto, no? Sì, però ci sono alcune questioni di cui vale la pena parlare. Le polemiche sul Comune di Roma, ad esempio, sono stravaganti. Non solo il Comune ha finanziato la manifestazione, ma l’ha proprio indetta e organizzata, insieme a 12 sindaci di grandi città italiane. In piazza c’erano 400 sindaci. Era una manifestazione dei sindaci italiani in favore di un’Europa dei cittadini. Non c’era un solo simbolo di partito, né ha parlato un solo esponente politico sul palco. L’altra polemica, quella della “piazza pagata da John Elkann”, è un’offesa gratuita. E la questione della “piazza guerrafondaia”? È evidente che il dibattito su guerra e pace sia aperto. In piazza c’erano sicuramente posizioni diverse, ma l’unico vero difetto di quella manifestazione è che è arrivata con trent’anni di ritardo. Perché dico trent’anni? Perché già durante la guerra nei Balcani ci si chiedeva: dov’è l’Europa? Perché non interviene per fermare il massacro etnico? Alex Langer, uno dei padri del pacifismo europeo, diceva: “A Sarajevo l’Europa o rinasce o muore”. Alla fine, l’Europa è morta. E Langer, pochi mesi dopo, si è tolto la vita, sopraffatto dal disonore della democrazia europea. La piazza romana è ripartita esattamente da lì, con trent’anni di ritardo. Se crediamo nei valori europei—giustizia, pace, Stato sociale, libertà, diritti—dobbiamo dar loro una forma concreta. Michele, veniamo al nodo centrale: l’Europa discute di inviare armi all’Ucraina, mentre Putin e Trump negoziano una pace che dovrà soddisfare Putin e Trump, ma non si sa quanto gli ucraini. È anacronistico mandare armi proprio ora? Io la vedo così: forse è anacronistico mandarle adesso, ma è stato decisivo farlo fino ad ora, altrimenti l’Ucraina sarebbe già stata sottomessa a Putin. Quanto al piano di difesa europeo, mi riconosco nella posizione di Schlein: no al riarmo nazionale, sì a un esercito europeo. Gli italiani sono stati sempre piuttosto tiepidi sul tema delle armi all’Ucraina. Forse il pacifismo italiano ed europeo è più che altro un pacifismo “di comodo”, un pacifismo egoista? Ci sono tre tipi di pacifismo: 1. Un pacifismo etico e attivo, con radici culturali profonde, sia cattoliche che laiche. 2. Un pacifismo di comodo, che si limita a dire: “Che fastidio questi ucraini, se si arrendessero torneremmo tutti alla normalità”. 3. Un pacifismo bellicoso e minoritario, che brucia bandiere europee e diffonde calunnie. Senti, parliamo di politica interna: Meloni e Salvini sono divisi, Schlein e Conte sono divisi. Gli italiani cosa devono pensare di fronte a una destra e una sinistra spaccate al loro interno? La destra ha un ostacolo strutturale a essere europeista, perché ha una forte componente nazionalista. La sinistra è alle prese con un dilemma: l’idea di riarmare gli Stati nazionali non è logica né popolare. Mario Draghi, in Parlamento, ha detto una cosa interessante: se i Paesi europei fossero uniti, avrebbero potuto trattare sul prezzo dell’energia, ottenendo condizioni migliori. Questo vale per tutto: dagli approvvigionamenti alle spese militari. Chiudiamo con una piccola sorpresa: nel 2016, Giorgia Meloni scriveva sui social che Renzi, Hollande e Merkel avevano meno idee chiare sull’Europa rispetto ai firmatari del Manifesto di Ventotene, detenuti in carcere nel 1941. Le posizioni cambiano, a seconda che si stia all’opposizione o al governo. Io, nel 2016, non mi ricordo